'고집'으로 세계 테니스 성지가 된 윔블던

페이지 정보

작성자본문

담쟁이 덩굴 잎으로 엮어진 센터코트와 푸른 잔디 그리고 영국 왕실의 색인 자줏빛이 조화를 이루는 윔블던의 독특한 컬러는 전세계 테니스인의 로망이다. 1877년 영국 런던에 위치한 올 잉글랜드 론 테니스 & 크로켓 클럽(All England Lawn Tennis and Croquet Club, 이하 AELTC)에서 시작된 윔블던은 테니스 선수라면 누구나 한번은 참가하고 싶어 하는 대회로 꼽힌다. 현역 최고의 선수들인 로저 페더러(스위스), 라파엘 나달(스페인), 노박 조코비치(세르비아)까지 모두 윔블던 우승을 자신의 경력 중 최고의 순간이라고 말한 것만 보아도 윔블던이 선수들에게 얼마나 동경의 대상인지 알 수 있으며 그 전통과 권위를 느낄 수 있다.

4대 그랜드슬램의 대회 공식 명칭을 보면 윔블던의 자부심을 알 수 있다. 윔블던 창설 4년 뒤인 1881년에 US오픈이 시작되었고 프랑스오픈은 그로부터 10년 뒤인 1891년에 개최되었다. 호주오픈은 4대 그랜드슬램 중 가장 늦은 1905년에 열리기 시작했다.

처음에는 각 대회 모두 국내 선수권 대회의 성격으로 시작되었기 때문에 대회 명칭 역시 지금과 동일하지 않았다. Australasian Championships으로 시작된 호주오픈의 현재 정식 명칭은 Australian Open이다. French Men’s Singles Championship으로 시작된 프랑스오픈은 1928년 롤랑가로로 대회 장소가 변경되면서 Roland Garros를 공식 대회명칭으로 사용하고 있다. US오픈의 경우 National Championship Tournaments였던 명칭이 US오픈으로 변경되었다.

테니스 종주국이라 자부하는 영국의 윔블던 공식 명칭 역시 The Championships으로 호칭하고 있다. 유일하고 최고인 대회라는 뜻이다. 또한 영국테니스협회의 명칭 역시 국가명을 사용하지 않고 LTA(Lawn Tennis Association)라고 부르고 있는 것도 같은 맥락이다.

<윔블던에만 있는 특이한 전통>

윔블던은 긴 역사만큼이나 독특한 전통을 자랑한다. 다른 대회에는 없는 윔블던만의 전통을 살펴보자.

1. 변치 않는 흰색 의상의 전통

테니스 패션을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 것은 역시 색상이다. 테니스하면 연상되던 흰색은 100년이 넘게 이어온 전통이었으며 테니스를 대표하는 색이었다. 그러나 흰색을 숭상하는 전통도 시대의 흐름에 따라 변할 수 밖에 없었다. 1968년 미국 데이비스컵 선수들이 노란색 셔츠를 착용한 것을 시작으로 테니스 의상의 색상은 점차 다양화되기 시작했다. 1971년 US오픈이 흰색 복장 규정을 폐지하자 변화의 물결은 순식간에 세계 테니스계에 밀어 닥쳤다. 그럼에도 불구하고 흰색 의상을 고수하는 윔블던의 전통에는 변함이 없다.

과거 오랫동안 테니스를 상징하는 색으로 여겨졌던 흰색 의상을 최초로 착용한 선수는 1884년 윔블던 첫 여자단식 챔피언 영국의 모드 왓슨과 준우승을 차지한 동생 릴리언 왓슨이었다. 모드 왓슨은 치렁치렁한 의상을 착용하고 테니스를 하던 여성 테니스 패션을 바꾼 장본인으로 뛰어 다니기 쉽게 다른 여성들이 착용했던 것보다 스커트의 길이를 약간 줄였는데 색상만큼은 흰색을 유지했다. 이 흰색이 잔디의 초록색과 산뜻하게 잘 어울려 잔디코트의 주조색으로 인정 받았으며 이 때부터 테니스에서 흰색 의상이라는 전통이 생겼고 그 오랜 전통이 윔블던을 통해 유지되고 있다. 때문에 제 아무리 화려한 색상의 복장을 즐겨 입는 선수라도 이러한 윔블던의 전통을 거스를 수는 없다.

이후 윔블던은 흰색 유니폼에 대한 규정을 조금씩 완화했는데 1963년 ‘주로 흰색 유니폼을 입어야 한다(Predominantly white)’ 룰을 발표했고 1995년에는 ‘대부분 흰색 유니폼을 입어야 한다(Almost entirely in white)’는 룰로 수정해 발표함으로써 시대의 흐름에 동참했다. 재미있는 사실은 1986년까지 윔블던에서 사용된 공도 흰색이었다는 것이다.

최근에는 유니폼의 스폰서 로고와 옷의 끝자락 그리고 손목밴드 또는 헤어밴드와 같은 액세서리에서는 컬러를 허용하고 있지만 아직도 다음과 같은 7개 금지조항은 엄연히 존재한다.

1) 색깔 있는 두꺼운 줄 금지

2) 어둡거나 대담한 색 금지

3) 형광색 금지

4) 파스텔색 금지

5) 상의 뒷면은 모든 흰색만 가능

6) 바지나 치마는 흰색만 가능

7) 모자, 양말 그리고 신발의 윗부분을 포함한 액세서리는 대개 흰색만 가능

몇몇 여자 선수들은 드레스 코드에 속하지 않은 속바지를 컬러풀하게 입으며 개성을 뽐내지만 지난해부터 윔블던 조직위가 여자 선수들의 속옷까지 규제하면서 앞으로 선수들의 소심한 반항을 볼 수 없게 됐다.

윔블던에 참가하는 선수들은 반드시 흰색 유니폼을 착용해야 한다 |

2. 미드 선데이(Mid Sunday)

다른 그랜드슬램과는 달리 윔블던은 2주동안의 대회기간 중 휴식일을 가진다. 미드 선데이라고 불리는 이 휴식일은 둘째 주가 시작되기 전 일요일로 이날에는 경기가 열리지 않는다. 하지만 비가 많이 와서 경기가 지연되거나 연기되기 일쑤인 윔블던에서 휴식일을 둔다는 것은 선수들에게 언제나 불만사항 1순위로 꼽히고 있다. 선수들은 이를 비꼬기 위해 ‘매직 먼데이(Magic Monday)’라는 말을 하기도 한다. 지난 2004년에는 우천으로 스케줄이 밀려 1991년, 1997년을 포함해 윔블던 역사상 세 번째로 일요일에 경기가 열리기도 했다. 재미있는 것은 일요일에 판매되는 표는 일반적으로 더 저렴해 ‘팬들을 위한 날’이라고 불릴 만큼 인기가 많다는 것이다.

3. 독특한 윔블던의 시드 배정

시드(seed)란 대진상 우선적인 자리를 받는 선수를 일컫는 용어로 토너먼트로 치러지는 경기에서 상위 랭커들끼리 대회 초반에 만나지 않도록 분리시켜 놓는 역할을 한다. 일반 테니스 대회에서는 세계랭킹에 따라 시드가 배정된다.

하지만 윔블던의 시드 배정 시스템은 다른 대회에서는 찾아볼 수 없을 만큼 매우 특이하다. 윔블던 조직위는 1927년에 시드 제도를 도입한 이후 전통적으로 잔디 코트에서의 성적에 따라 시드를 배정해오고 있다. 이로 인해 클레이 코트에서 뛰어난 성적을 거둔 톱 랭커들이 시드를 받지 못하자 불만을 갖기 시작했다. 2000년 스페인의 알렉스 코레차(당시 6위)와 알버트 코스타(당시 18위)를 비롯해 2001년 구스타보 쿠에르텐(당시 1위)이 윔블던의 시드 배정에 불만을 표시하며 참가를 거부하기도 했다.

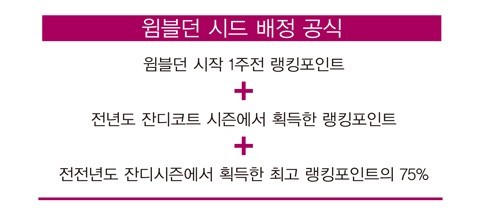

**윔블던 시드 배정 공식

윔블던 시작 1주전 랭킹포인트 + 전년도 잔디코트 시즌에서 획득한 랭킹포인트 + 전전년도 잔디시즌에서 획득한 최고 랭킹포인트의 75%

윔블던만의 독특한 공식을 따르다 보면 실제 선수들이 받는 시드는 세계랭킹과 차이를 보일 수 있다.

그 동안 윔블던의 시드 배정에 많은 개선이 있었고 상당히 공정한 것으로 평가되면서도 여전히 논란이 되고 있는 것이 사실이다. 하드나 클레이 코트에서 성적이 좋지 않아도 전년도 윔블던이나 다른 잔디코트 대회에서 성적이 좋으면 높은 시드를 받을 수 있기 때문이다. 그럼에도 윔블던이 자신들만의 독특한 공식을 고집하는 이유는 무엇일까? ATP투어 중 몇 개 안 되는 잔디코트 대회 대부분이 윔블던 직전에 영국에서 열린다는 점을 감안하면 영국만의 고유한 전통을 이어가기 위함이라고 밖에 볼 수 없다. 특이한 점은 여자의 경우 공식에 따라 시드를 배정하지 않고 세계랭킹만 반영한다는 것이다. 4. 선수들은 왜 절을 할까?

일반적으로 잔디 코트는 하드나 클레이보다 공의 속도가 빨라 짧고 빠르게 끊어 치는 피트 샘프라스(미국), 로저 페더러 같은 선수들이 강세를 보였다. 그렇기 때문에 잔디 코트에서 강서브는 그 어떤 전략보다 뛰어나다. 프랑스오픈에서 단 한 차례도 우승을 하지 못한 샘프라스가 윔블던에서만 7차례 우승한 이유가 바로 강력한 서브를 장착하고 있었기 때문이다. 고란 이바니세비치 역시 포핸드, 백핸드, 발리 등은 평범한 수준이었지만 서브라는 강력한 무기 하나로 윔블던 결승에 네 차례나 올랐고 2001년에는 서른 살의 나이로 우승컵을 품에 안는 영광을 맛보기도 했다.

<한국 테니스의 윔블던 도전사> ‘윔블던 주니어 준우승’ 전미라- 1994년 전미라가 윔블던 주니어 결승에 진출하는 쾌거를 달성했다. 후에 ‘테니스 여왕’에 오르는 마르티나 힝기스(스위스)에게 패해 우승을 놓쳤지만 이는 한국 테니스가 그랜드슬램 주니어에서 거둔 역대 최고의 성적으로 남게 됐다. 아쉽게도 전미라는 성인 선수로는 윔블던 본선 무대를 밟지 못했다. ‘12년만의 윔블던 도전’ 박성희- 1995년과 1996년 한국 여자 테니스 간판 박성희(당시 삼성물산)가 이덕희 여사 이후 처음으로 2년 연속 한 해에 4대 그랜드슬램 본선에 모두 진출했다. 윔블던에서는 두 차례 모두 2회전에 진출했지만 마지막 무대였던 1998년에는 1회전에서 탈락했다. ‘윔블던 32강’ 이형택- 1990년대 여자 선수들의 활약이 돋보였다면 2000년대에는 남자 선수들이 한국 테니스를 이끌었다. 2000년 US오픈에서 이덕희 여사 이후 처음으로 그랜드슬램 16강에 오른 이형택(당시 삼성증권)은 2001년에 처음 윔블던 본선 무대에 섰고 2007년에는 32강에 올랐다. 윤용일과 조윤정의 도전- 2000년 윔블던에 처음 도전한 윤용일(당시 삼성증권)은 예선 1회전에서 탈락했지만 2001년에는 예선을 통과해 본선에 오르는 기쁨을 맛 봤다. 현재 정현(삼성증권 후원)의 코치를 맡고 있는 윤용일은 지도자로서 다시 한 번 잔디코트를 밟게 됐다. 1998년 복식을 통해 윔블던에 데뷔한 조윤정(당시 삼성증권)은 2000년부터 2002년까지 단식 예선에 참가했지만 본선 진출에는 실패했다. 2003년 드디어 본선 무대를 밟은 조윤정은 2회전에 오르며 자신의 첫 윔블던 승리를 기록했다. 2005년에 다시 한 번 2회전에 올랐지만 3회전 진출에 실패하며 자신의 윔블던 무대를 마무리했다. ‘기대주에서 에이스로’ 정현(삼성증권 후원)- 2013년 주니어부에서 준우승을 차지한 정현이 어느덧 한국 테니스의 에이스로 성장해 올해 윔블던 데뷔전을 치렀다. 정현이 그랜드슬램 본선에 직행한 것은 이번이 처음이었다. 또 한국 선수가 그랜드슬램 본선에 참가한 것은 2008년 US오픈의 이형택 이후 무려 7년만이어서 한국 테니스 팬들의 기대는 컸다. 하지만 정현은 1회전에서 3시간 10분의 혈투 끝에 아쉽게 패했다. 정현은 “승패를 떠나 후회 없는 경기를 펼치자고 마음 먹었지만 앞서가던 경기를 져 아쉬운 마음이 크다”면서 “큰 대회에 임한 만큼 배운 점도 많았다. 앞으로 그랜드슬램에서 많은 경험을 통해 배워나가야 할 것 같다”고 소감을 밝혔다. 윔블던이 세계 최고의 테니스 대회로 평가 받는 이유는 최고의 대회를 만들기 위한 AELTC와 영국테니스협회가 1회 대회부터 이어 내려온 역사를 고수하기 때문일 것이다. 가끔은 지나친 전통보수주의 때문에 비난을 받기도 하지만 어쩌면 130년이 넘는 역사와 전통을 계승하게 된 원동력일 수도 있다. 마지막으로 1993년과 1997년에 이어 세 번의 도전 끝에 1998년 윔블던을 제패한 야나 노보트나(체코)의 말을 남기고자 한다. <역대 최고 윔블던 명승부>

2. 역대 최장 시간 대회

|

재인니 대한검도회

재인니 대한검도회

인도네시아 한국센터

인도네시아 한국센터

BBJA 농구단

BBJA 농구단

재인니 한인 야구 협회 (Indonesia Korean Baseball Organization ; IKBO)

재인니 한인 야구 협회 (Indonesia Korean Baseball Organization ; IKBO)

UMN BIPA

UMN BIPA

인도네시아 국립대(UI)

인도네시아 국립대(UI)

코리아나 야구동호회

코리아나 야구동호회

FC화풋

FC화풋